東京・品川エリアの個性派ミュージアム

品川区内には、企業や学校が運営する、ちょっと変わったミュージアムが点在しているのをご存じですか?カメラ、看板、容器、衣装…身近なものから歴史的な逸品まで、五感で楽しめる展示が盛りだくさん。今回は、そんな品川エリアの5つの個性派ミュージアムをご紹介します。(2025.11.22公開)

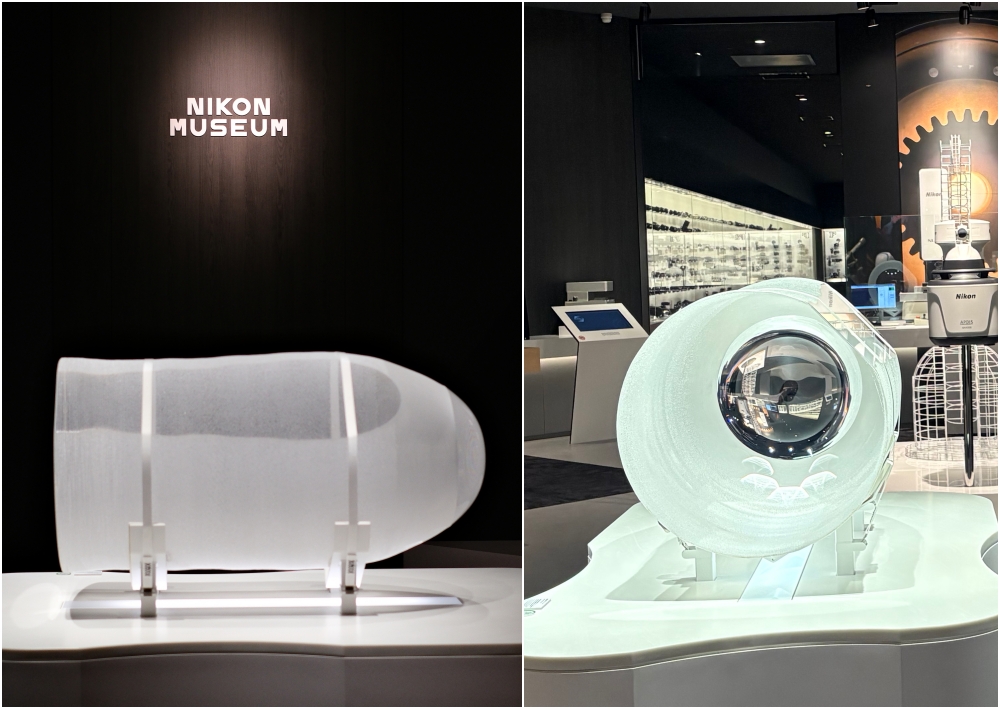

1. 「ニコンミュージアム」(西大井) 歴代カメラが500点!ニコンの歴史と技術を紹介

まずご紹介するのは、光学機器メーカー・ニコンが運営する「ニコンミュージアム」。西大井駅から徒歩4分ほどの「本社/イノベーションセンター」1階に位置しています。

2024年、長きにわたって拠点を構えたゆかりの地である西大井に移転してきた同社。本社の移転に伴い、同ミュージアムも品川から西大井へ移転・リニューアルオープンしました。

ミュージアムのテーマは「『伝統と革新』の歴史をエピソードとともに」。約1300点のニコンの製品や技術、そしてそこに込められた想いを、製品開発に至るまでのエピソードなどを交えながら紹介しています。

館内は、エントランス、インダストリー、コンシューマー、シアターの4つのゾーンで構成。入り口を通ってすぐのインダストリーゾーンでは、半導体製造装置や顕微鏡、望遠鏡、測定機などのB to B製品を、「みる」・「うつす」・「つくる」・「はかる」に分類して展示しています。

インダストリーゾーンの展示物の中でも目を引くのが、こちらのガラスの塊。「合成石英ガラスインゴット」と呼ばれるもので、不純物が極めて少なく、半導体製造装置のレンズに使われるのだとか。

覗いた時の、ガラスの透明度の高さに驚きを隠せません……!

続いてのコンシューマーゾーンには、幅約27mのウォールケースに同社初のカメラ「ニコンⅠ型」をはじめとする約500点のカメラや、レンズ、双眼鏡などがずらり!

歴代カメラや宇宙で活躍するカメラの展示、実際にカメラを操作できる「タッチ&トライコーナー」など、見て・さわって楽しめる展示をそろえています。

そのほかミュージアム各所にARコンテンツを用意しており、スマートフォンでQRコードを読み取ると、赤外線天文衛星「あかり」を探すゲームや、レンズの作例表示、宇宙飛行士になれるフォトフレームなどを楽しむことができます。

館内にはミュージアムショップも併設。

柚子や栗、コーヒーなど5種の味を楽しめる「ニコンひと口ようかん」(5個入=1,400円、10個入=2,800円)や、缶バッジ、アンブレラマーカーのカプセルトイ(各種300円)、エコバック(1,500円)などを販売しています。来館の記念に購入してみてはいかがでしょうか。

館長の中島良允さんは、「展示を通して、当社のアイデンティティや、暮らしのさまざまな場面で光学技術が活かされているということを知ってもらえたら。歴史を重ねてきた西大井の地で、これからも、地域とのつながりを大切にしていきたいですね」とほほ笑みます。

同社の光学技術が生み出す世界にふれることができる、ニコンミュージアム。展示を通して得られる新たな発見に、大人も子どもも思わずわくわくしてしまうはずです。

*2025年10月30日(木)~2026年3月21日(土)まで、西大井のニコンミュージアムにて企画展「大井での軌跡 —ニコンと街と人と—」が開催されています。

ニコンミュージアム ・住所 東京都品川区西大井1-5-20 ・電話番号 03-6743-5600 ・営業時間 10:00~17:30(最終入館は17:00まで) ・休館日 月曜日、日曜日、祝日および同館の定める日 ※土曜日が祝日の場合は休館 ※荒天や交通機関の状況などで、休館や開館時間の変更をする場合があります ・入館料 無料 ・URL https://www.jp.nikon.com/company/corporate/museum/

2. 「昭和ネオン高村看板ミュージアム」(新馬場) 江戸~昭和の珍しい看板がずらり!

旧東海道沿いに建つ「昭和ネオン」が運営する「昭和ネオン高村看板ミュージアム」。古看板を展示している施設で、京急線新馬場駅から徒歩3分ほどでアクセス可能です。

2025年2月、同社の新社屋建て替えとともに、社屋内にある同館もリニューアルオープンしました。

昭和ネオンは、今から約100年前の1922年に看板店として創業した会社。三代目社長だった故・高村五郎さんが、ネオン看板の歴史を紹介するための資料がどこにも蓄積されていないことに気づき、「残さないと消えてしまう。昔の看板ならまだ集められるのでは」という思いから、1977年頃に古看板の収集を始めました。

骨董品店や看板業界から譲り受けるなどして集め、木製看板を中心とした400点あまりのコレクションが完成。2006年、本社内にミュージアムが設置されました。

2025年のリニューアルを経て、現在は約150点を一般公開しています。1階に酒・たばこ・履物、地下1階に薬・生活用品の看板を展示する2フロア構成です。

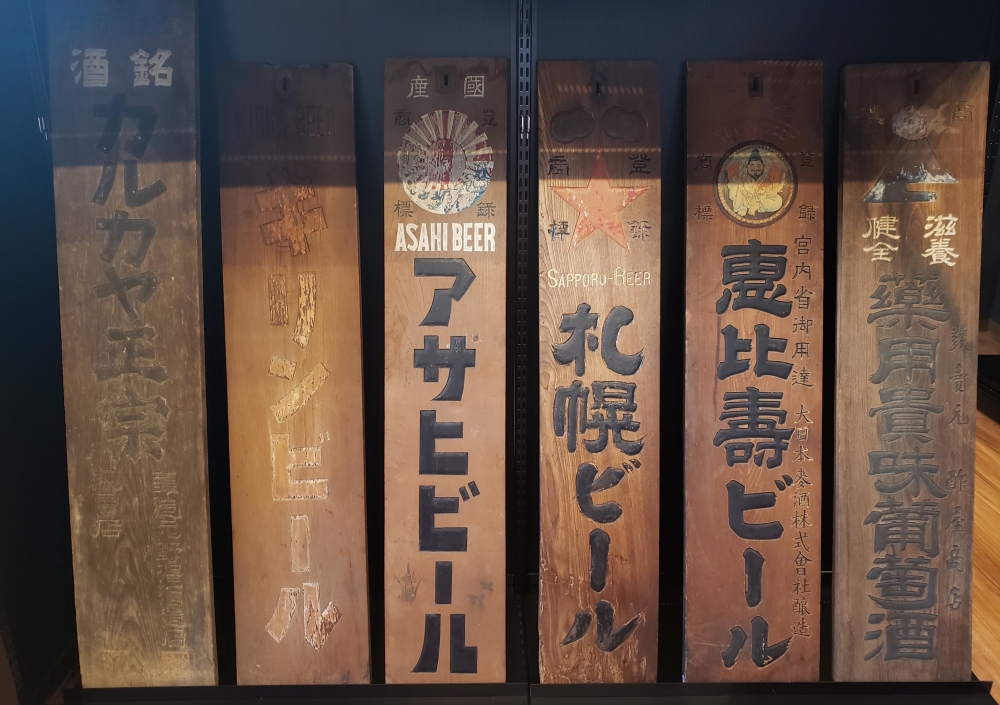

1階に並ぶビールの看板は、明治から昭和まで販売店に実際に設置されていたもの。風雨にさらされたそのままの姿を見ることができます。今も存在するビールのブランドが漢字で表記されているところに、時代を感じますね。

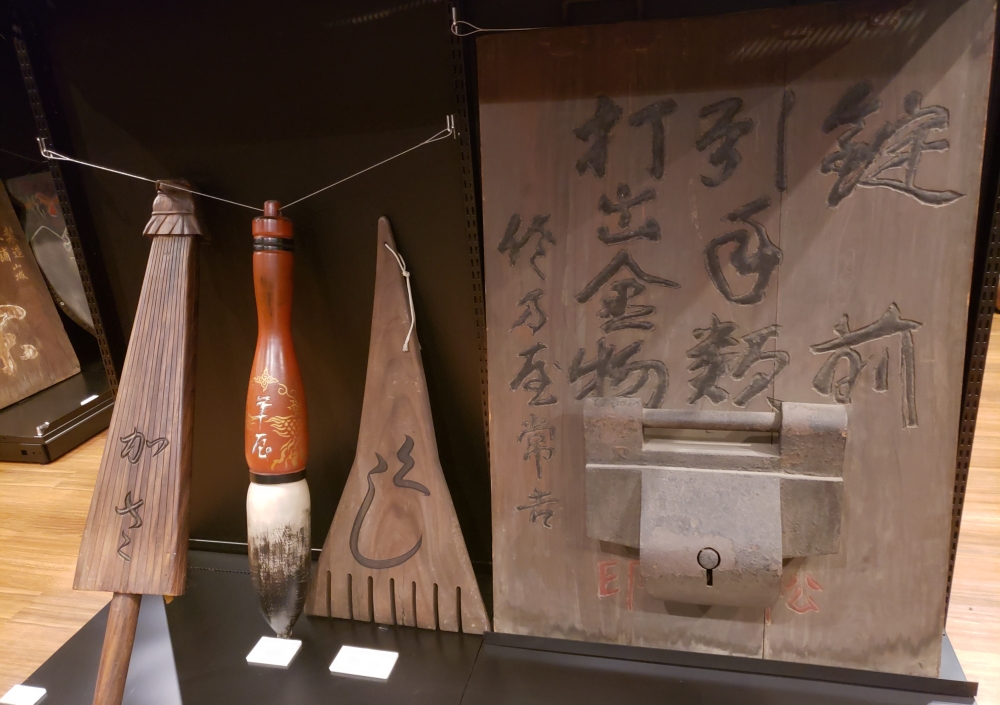

地下には、江戸時代から昭和初期までの庶民の歴史がわかる貴重な看板が展示されています。

こちらは道場の看板で、「鎌+輪+ぬ」を組み合わせて「構わぬ(かまわぬ)」と読ませたもの。「見るだけならかまわない(構わぬ)が、手合わせはできない(お構いなし)」と意味しているのではないかと伝えられています。

このように、洒落が利いている絵柄は「判じ絵」と言われ、江戸時代によく見られたそうです。

古看板は文字だけでなく、商品の形そのものに彫られており、何を売っているかひと目でわかるものが多いのが特徴。茶舗、めがね店、髪結い、ろうそく店など、庶民の生活を想像しながら鑑賞できる立体的な看板が数多く並んでいます。

そのため同館によると、日本語が読めない外国人観光客や小さな子どもなどを含めた、幅広い層の来館者が看板の鑑賞を楽しんでいるそうです。「入場無料、予約なしで入れるので、観光でたまたま通りかかった人にも気軽に立ち寄ってほしいですね」と同館スタッフ。

100年以上の歴史を見渡せる「昭和ネオン高村看板ミュージアム」。旧東海道品川宿の名所のひとつとして、まち歩きのルートに加えてみませんか?

昭和ネオン高村看板ミュージアム ・住所 東京都品川区南品川1-7-17 昭和ネオン本社ビル 1F・B1 ・電話番号 03-3471-4140 ・営業時間 10:00~16:00 ・休館日 土曜・日曜・祝日 ・入館料 無料 ・URL https://www.showaneon.co.jp/museum/

3. 「容器文化ミュージアム」(五反田) 身近な容器包装の工夫や進化を楽しく学ぼう

JR山手線大崎駅から徒歩6分、五反田駅から徒歩8分の「容器文化ミュージアム」。総合包装容器メーカーの東洋製罐(せいかん)グループが運営するミュージアムで、同社グループのオフィスが入る大崎フォレストビルディングの1階に位置しています。

2011年、かつて東洋製罐の工場があった場所に本社が移転。それに伴い、2012年4月に同ミュージアムが開館しました。容器包装の隠れた秘密を「ひらく」ことをコンセプトに、人と容器の関わりの歴史や、容器包装の役割、最新の容器などを展示しています。

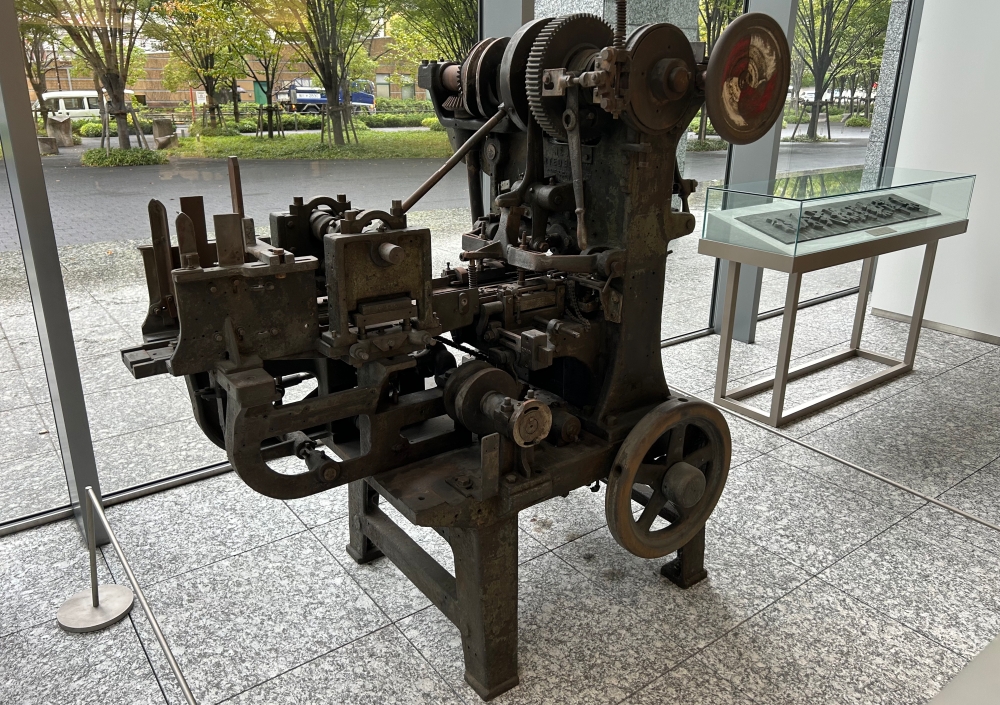

まず入り口にあるのが、約100年前にアメリカから輸入された自動製缶機「インバーティッドボディメーカー」。なんと、1988年まで稼働していたそうです。

この機械が導入されるまでは、職人が手作業で缶詰を作っていました。1人の職人で1日150個作るのが限界だったところ、機械化したことによって2分で150個製造できるようになったのだとか。

容器の歴史を紹介するコーナーでは、原始時代から現代に至るまでの容器の進化を、実物や再現品とともに紹介しています。

特に興味深かったのは、70年以上前に製造された赤飯の缶詰。小豆島の古い倉庫から発見されたもので、食べても問題ない品質が維持されているそう。缶詰の長期保存の機能が証明された、貴重な展示物です。

館内でひと際目を引くのが、シャンプーボトルやアルミ缶、ペットボトルなど、容器型の展示。内側には、食品や日用品、飲み物、調味料の容器に関する工夫や技術が、実物と一緒に紹介されています。

例えば、シャンプーのボトルの側面にはでこぼこが付いていて、目を閉じていてもリンスと見分けられるような工夫がされています。実物を見て、触って、クイズに答えて、進化し続ける容器の「今」を学ぶことができますよ。

このほかにも、ルーペを使って容器を観察するブースや、分別方法をゲームで学べるコーナーなど、楽しみながら容器について知れる展示が盛りだくさんです。

容器文化ミュージアムの高荷弥生さんは「容器包装の展示や歴史を学べる場所は全国を探してもかなり珍しいです。日常に溶け込んでいる容器の秘密を、ぜひ確かめにきてください」と話します。

当たり前すぎて気にしたことがなかった容器について、たくさん学べる同ミュージアム。明日から人に話したくなる知識が満載ですよ。

容器文化ミュージアム ・住所 東京都品川区東五反田2-18-1 大崎フォレストビルディング ・電話番号 03-4531-4446 ・営業時間 9:00~17:00 ・休館日 土曜、日曜、祝日 ・入館料 無料 ・URL https://package-museum.jp/

4. 「荏原 畠山美術館」(白金台) 茶道具など1300点の古美術品を収蔵

都営浅草線・高輪台駅から徒歩5分の「荏原 畠山美術館」。東京府荏原郡品川町(現在の品川区)で創立した機械メーカー「荏原製作所」の創業者・畠山一清が、私邸の一角に開設した私立美術館です。

港区所在の施設ですが、五反田駅東口からも徒歩15分でアクセスが可能。

実業家として名を馳せた畠山一清は、「即翁」の号を持つ数寄者としての顔を持ち、茶道具を中心に書画、陶磁、漆芸、能装束など、日本、中国、朝鮮の古美術品を蒐集していました。収蔵品は、国宝6点、重要文化財33点を含む、およそ1,300点にのぼります。

2024年10月、約4年半に及ぶ工事期間を経てリニューアルオープンした同館。以前からある本館に加え、新館が増設されました。

本館と新館の展示空間には大きな違いが。主に美術館の収蔵品を展示する本館は、「茶道具にとっての最高の環境で鑑賞してほしい」という創業者の意思を継ぎ、茶室のように自然光が淡く差し込む空間に。

一方、企画展示が中心の新館は、作品への没入感を高めるために外からの光を遮断した作りになっています。特に「展示室1」は、空間の中央に黒い漆喰壁を配置することでガラスに鑑賞者が映り込まず、より深く展示物を味わえるのだそう。

学芸課長の水田至摩子さんが、鑑賞の楽しみ方や展示品の裏話を教えてくれました。

「重要文化財 《割高台茶碗》」は、織田信長と豊臣秀吉に仕えた武将・古田織部が所持していたと言われている茶碗です。

「『あの有名な武将に大切にされたお茶碗か…』と歴史を感じながら見てみる、または、他に並んでいるお茶碗と見比べて、『自分が今日お抹茶をいただくとしたら、どれで飲みたいかな』と想像してみるのも、おすすめの見方の一つですよ」と水田さん。

「一休宗純墨跡 《尊林号》」は、一休さんの愛称で知られる一休宗純が、とても可愛がっていた雀に付けた名前「尊林」を書いた作品。「『尊』の最初の2画は、雀が枝に止まった姿を模しています」(水田さん)

同館に常設展示はなく、年4回の展覧会ごとに展示内容が変わります。

12月14日まで開催している展覧会は、「『数寄者』の現代−即翁と杉本博司、その伝統と創造」。今日における「数寄」の在りかをテーマに、美術館のコレクションと、新館の基本設計を手がけた現代美術作家・杉本博司氏の作品とコレクション、合わせて100点を超える展示品で構成されています。

古美術鑑賞を満喫したら、新館1階にある茶話処「猿町カフェ」で一休み。「お呈茶セット」(1,500円)のお抹茶は、陶芸家・辻村史朗氏の作品の中から、好みのお茶碗を選んでいただくことができますよ。

白金台という都会にありながら、ひっそりと静かな空気が流れる畠山美術館。奥深い古美術の世界に、足を踏み入れてみてはいかが?

荏原 畠山美術館 ・住所 東京都港区白金台2-20-12 ・電話番号 050-5541-8600 ・営業時間 10:00〜16:30(10月〜3月)、10:00〜17:00(4月〜9月) ・休館日 月曜(祝日の場合は翌火曜日)、展示替期間中、年末年始 ・料金 オンラインチケット 一般=1,300円、学生(高校生以上)=900円 当日チケット 一般=1,500円、学生(高校生以上)=1,000円 中学生以下無料(ただし、保護者の同伴が必要) ・URL https://www.hatakeyama-museum.org/

5. 「杉野学園衣裳博物館」(目黒) 十二単からシャネルまで、日本初の衣装博物館

服飾教育を専門とする杉野学園の大学や専門学校などが立ち並ぶ、目黒の「ドレメ(ドレスメーカー)通り」。その一角に建つ、神殿のような柱とステンドグラスが印象的な建物が「杉野学園衣裳博物館」です。目黒駅からは徒歩7分でアクセスできます。

杉野学園の創設者である杉野芳子が、学生に本物の衣装を見て学んでもらいたいという想いから、日本で最初の衣装博物館として1957年に設立しました。今でもその想いは受け継がれ、杉野学園の生徒が授業で訪れたり、学芸員養成のための実習を行ったりと、教育のなかでも活用されています。

館内は1階、中2階、2階、3階の4フロアで構成。外観・内観は、杉野芳子の夫で建築家の杉野繁一が設計しました。

杉野学園の学生のための施設ですが、一般の見学も可能。老若男女問わずさまざまな人が来館しており、最近は外国人が立ち寄ることもあるのだそうです。展示は専門的になりすぎず、誰でも親しみながら「見て学ぶ」ことができる内容となっています。

同館は原則撮影禁止ですが、今回は特別に取材時の展示内容を一部紹介していきます。

入り口から入ってすぐ、可憐な雰囲気を放っていたのは明治天皇妃が実際に着用したドレス。全体に藤の花の刺繡があしらわれています。杉野学園衣裳博物館の専門家の手によって、劣化した部分を修復した貴重なドレスです。

華やかなイヴニング・ドレス(復元)のマネキンが中央に立つ2階には、「シャネル」「ディオール」といった有名ブランドが製作した、1950~60年代のスーツやジャケットも並びます。

誰もが一度は名前を聞いたことがある有名ブランドの展示に、親近感が湧く人もいるかもしれません。ファッションの歴史は現在にも脈々とつながっているということを、改めて実感します。

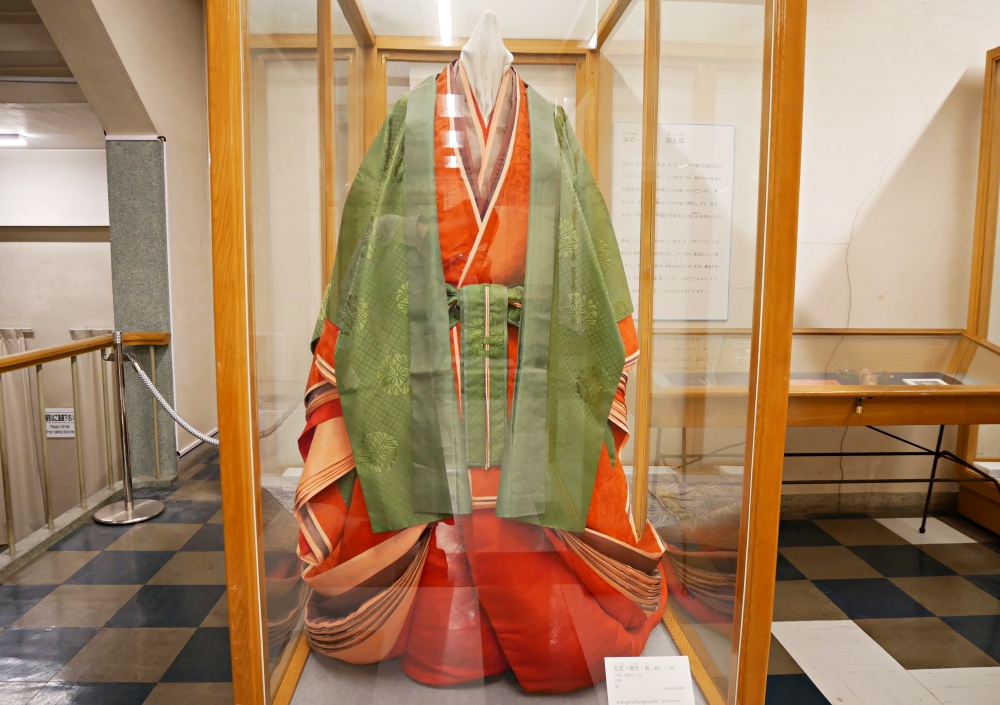

3階には十二単が展示されています。ちなみに、「十二」とは重ねた布の枚数ではなく、「十二分に重ねた」という意味。実際には5枚しかなく、仕立ての技術で多くの枚数が重なっているように見せているのだそうです。

実物をじっくり見学しても、素人目には5枚以上重なっているように見えてしまいました……! ぜひあなたの目でも確認してみてください。

展示は毎年2回程度テーマを変えて行っており、2025年度は特別展「杉野学園の100年と杉野学園衣裳博物館」を前期・後期に分けて開催中です(後期は2026年1月30日まで)。杉野学園の歴史や、衣裳博物館がこれまでどのような企画展を行ってきたのかが網羅的に分かる内容となっているため、初めての来館に最適です。

目黒を訪れた際にはお散歩気分で気軽に立ち寄って、華やかなファッションの世界に触れてみてはいかがでしょうか。

杉野学園衣裳博物館 ・住所 東京都品川区上大崎4‐6‐19 ・電話番号 03-6910-4413 ・営業時間 10:00~16:00 ・休館日 日曜、祝日、大学の定める日(土曜の開館については公式サイトを参照) ・観覧料 一般=個人300円/団体250円 高校生=個人250円/団体200円 小・中学生=個人200円/団体150円 ※団体は20名以上 ※企画展により異なる場合あり ※障害者とその付添者1名は無料 ・URL https://www.costumemuseum.jp/index.html

目当ての展示品を見に行くのはもちろん、ふらりと訪れても楽しめそうなミュージアムを5つご紹介しました。品川エリアのミュージアムで、新しいことを知る楽しみを広げてみてくださいね。

※記事中の施設情報は2025年10月中旬の内容です。施設の開館時間、展示内容は変更となる場合がありますのでご了承ください。

取材 アベユヅキ(ニコンミュージアム) きゃしー(昭和ネオン高村看板ミュージアム) 梶原たくま(容器文化ミュージアム) 神野美歩子(荏原 畠山美術館) 安光あずみ(杉野学園衣裳博物館)

編集 阿部夏美(ノオト)

<関連記事はこちら> 品川区・御殿山エリアでゆったりお散歩 新しくなった品川歴史館に行ってみよう 品川のワークショップ・おすすめ体験教室 5選